Вечный странник Достоевский

9 февраля, 2020

АВТОР: Мина Полянская

-

О, грустно, грустно мне! Ложится тьма густая

На дальнем западе, стране святых чудес.

А.Хомяков

Чёрт возьми, — думал я, мы тоже изобрели

самовар… у нас журналы… у нас делают

офицерские вещи… у нас…

Ф.Достоевский

1

С детских лет Достоевский мечтал о путешествии по Европе:

«Рвался я туда чуть ли не с первого моего детства, когда в долгие зимние вечера, за неумением грамоте, слушал, разиня рот и замирая от восторга и ужаса, как родители читали на сон грядущий романы Радклиф, от которых я потом бредил во сне и лихорадке». Им овладела, по его же собственным словам, «неутолимая жажда <…> перемены мест».

Однако судьба распорядилась самым неожиданным образом, отправив Фёдора Михайловича не на запад, а на восток. 24 октября 1849 году в 12 часов ночи, когда куранты Петропавловской крепости играли на колокольцах «Коль славен», Достоевского, приговорённого по делу петрашевцев, увозили из Петербурга.

Согласно приговору военно-судебной комиссии, Достоевский за недонесение о распространении преступного, о религии и правительстве письма литератора Белинского1 был лишен всех чинов, прав, состояния и приговорён к смертной казни «расстрелянием». Приговор был изменён: Достоевскому — четыре года каторги, потом рядовым. Но помилование должно быть объявлено по завершению ритуальной части казни. «Эффектный», невероятный по изощрённой фантазии сценарий был с садистским воодушевлением расписан судом при личном участии Николая I. Согласно режиссёрскому замыслу Николая Павловича вначале должна была состояться церемония гражданской казни на плацу Семёновского полка. Учитывались все детали: преломление шпаг, облачение в белые рубахи, размер эшафота, темп барабанного боя и даже одежда священника. После церемонии гражданской казни барабанная дробь прекращалась, следовала пауза, и — в абсолютной тишине зачитывался рескрипт о помиловании — к потрясению приговорённых и всей публики, собравшей на плацу. Что и было в точности исполнено 2 января (по новому стилю) 1849 г.

Достоевский был заключён в камеру № 9 «Секретного дома» Алексеевского равелина и уже через некоторое время после эшафота писал брату Михаилу:

«Там всем нам прочли смертный приговор, дали приложиться ко кресту, переломили над головами шпаги и устроили нам предсмертный туалет (белые рубахи). Затем троих поставили к столбу для исполнения казни. Вызывали по трое, следовательно, я был во второй на очереди, и жить мне оставалось не более минуты. Я вспомнил тебя, брат, всех твоих; в последнюю минуту ты, только один ты, был в уме моём, я тут только узнал, как люблю тебя, брат мой милый! Я успел тоже обнять Плещеева, Дурова, которые были возле, и проститься с ними. Наконец, ударили отбой, привязанных к столбу привезли назад, и нам прочли, что Его Императорское Величество дарует нам жизнь».

В камере Алексеевского равелина Достоевский создал одно из самых светлых своих произведений повесть «Маленький герой. Из неизвестных мемуаров» (1857). Пройдёт 20 лет после кошмарного спектакля казни, прежде чем писатель будет в состоянии высказать пережитый ужас в отчуждённо художественной фикциональной сфере, в частности в романе «Идиот».(1868)

Спустя 8 месяцев, ночью 24 октября заковали писателя в кандалы весом около 10 фунтов, посадили с другими заключёнными в открытые сани, и — конный поезд на полозьях двинулся на восток. Через 9 губерний, в 40-градусный мороз прибыли к границе Европы и Азии.

Он вспоминал:

«Кругом снег, метель, граница Европы — впереди Сибирь и таинственная судьба в ней <…> и меня прошибли слёзы».

Провидению угодно было дать именно такую «таинственную судьбу» будущему автору «Преступления и наказания» (1866), «Бесов» и «Братьев Карамазовых» (1880):

«А вместо Италии попал в Семипалатинск, а прежде того в Мёртвый Дом».

Ещё в Сибири он начал писать «Записки из мёртвого дома» (1860), в «Русском слове» появилась его повесть «Дядюшкин сон» (1859), а в «Отечественных записках» – «Село Степанчиково» (1859).

А спустя 10 лет, когда завершилась политическая кара, он в 1860 году отправился домой в тарантасе: через Омск, Тюмень, Екатеринбург лежал путь на запад.

«В один прекрасный вечер, часов пять пополудни, скитаясь в отрогах Урала, среди лесу, мы набрели на границу Европы и Азии. Превосходный поставлен столб, с надписями, а при нём в избе инвалид. Мы вышли из тарантаса, и я перекрестился, что привёл, наконец, Господь, увидать обетованную землю. Затем вынулась <…> плетёная фляжка, наполненная горькой померанцевой (завода Шритера) и мы выпили с инвалидом за прощание с Азией…».

Прошло ещё 3 года, и «мучительное свойство» — страсть к заграничным путешествиям — опять даёт себя знать. Писатель задаёт себе вопросы:

«Действительно ли мы русские в самом-то деле? Почему Европа имеет на нас такое сильное, волшебное, призывное впечатление?»

Достоевский уже теперь Европу называет «землёй обетованной»:

«Вся страна святых чудес представится мне разом, с птичьего полёта, как земля обетованная с горы и в перспективе».

Впоследствии в романе «Подросток» (1875) Версилов повторит это известное тогда сказочное определение Европы философом, теологом и поэтом Алексеем Хомяковым (1804—1860) — «страна святых чудес»:

«О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес. И даже этим нам дороже, чем им самим».

Колоритнее всего выразил сокровенные «европейские мечтания» Иван Карамазов:

«И ведь знаю, что поеду на кладбище, но самое, но самое дорогое кладбище, вот что! Дорогие там лежат покойники; каждый камень над ним гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними».

В 1862 году, в возрасте 40 лет, Достоевский заказал свой первый заграничный паспорт, что оказалось непростым делом даже во времена «оттепели» Александра II, ибо, как бывший политический преступник Фёдор Михайлович находился под надзором полиции, и ему, кроме обычных формальностей, необходимо было получить специальное разрешение.

Достоевский намеревался осмотреть всю западную Европу разом, без остатка, пусть даже и обзорно:

«Пусть не разгляжу ничего подробно, думал я, — зато я всё видел, везде побывал».

И в самом деле, он умудрился за два с половиной месяца посетить 15 европейских городов.

2

Ещё в Петербурге Достоевский составил маршрут путешествия. Первым заграничным городом на его пути был Берлин — транзитный город для путешествующих в «страну чудес».

Поезд из Петербурга отправлялся в час дня, находился в пути примерно 40 часов и прибывал в Берлин в 6 утра. ( Спустя 15 лет появился поезд, который прибывал в Берлин в полночь, что больше устраивало Достоевского). Нетрудно отметить, что за последние 100 лет скорость поезда мало изменилась.

Достоевский решил провести длинный путь с комфортом и взял с собой «несколько брошюрок и газет», кроме того, записывал впечатления в записной книжке:

«По записной книжке моей приходится, что теперь я сижу в вагоне и приготовляюсь назавтра к Эйдкунену, то есть к первому заграничному впечатлению, и у меня подчас даже сердце вздрагивает, как это вот я увижу, наконец, Европу, я, который бесплодно мечтал о ней сорок лет, я, который ещё с шестнадцати лет и пресерьёзно, как Белопяткин у Некрасова Бежать хотел в Швейцарию, — но не бежал, и вот теперь и я въезжаю, наконец, в «страну святых чудес», в страну долгих томлений и упований моих, таких упорных моих верований».

Пограничная станция Эйдкунен с таможней и обменным пунктом находилась в версте от русско-прусской границы. Границу пересекли благополучно, и скорый поезд последовал по Западной Европе. В Берлин прибыли в 6 утра к Гамбургскому вокзалу на Лертерштрассе построенному в 1847 г.

Урбанист по сути своей, Достоевский ждал с нетерпением встречи с Берлином, ибо встреча с городом — событие. Но этого события не произошло; наоборот, встреча с большим старым европейским городом оказалась на редкость бессобытийной.

Достоевский вышел из здания вокзала, огляделся и «вдруг с первого взгляда заметил, что Берлин до невероятности похож на Петербург. Те же кордонные улицы, те же запахи, те же… (а впрочем, не пересчитывать всего того же!)».

Он, разумеется, возмутился:

«Фу ты, Бог мой, думал я про себя: стоило ж себя двое суток в вагоне ломать, чтобы увидать то же самое, от чего ускакал. Даже липы мне не понравились, а ведь за сохранение их берлинец пожертвует всем из самого дорогого, даже, может быть, своей конституцией; а уж чего дороже берлинцу его конституции? К тому же, берлинцы, все до единого, смотрели такими немцами, что я, не посягнув даже на фрески Каульбаха (о ужас!), поскорее улизнул в Дрезден, питая глубочайшее убеждение в душе, что к немцу надо особенно привыкать и что с непривычки его весьма трудно переносить в больших массах».

Весьма спорно утверждение Владимира Соловьёва (1853—1900) о необыкновенной способности Достоевского относиться с пониманием к духовной сути других наций.

Однако надо отдать должное Достоевскому, он сознавал греховность и несовершенство своих ксенофобских претензий. Сознание такой греховности и в самом деле доминировала у Достоевского. Он не прощал себе присущего ему суетного злословия и пересудов об иностранцах, постоянно одёргивал себя, говорил, что иностранцы, и в особенности немцы и французы, традиционно пользуются дурной репутацией у русской словесности ещё со времён Фонвизина (Фонвизин Денис Иванович,1745—1792), написавшего: «Рассудка француз не имеет, да и иметь его почёл бы за величайшее для себя несчастье».

В «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевский об этой фразе Фонвизина заметил:

«Боже мой, как, должно быть, весело она у него написалась. Бьюсь об заклад, что у него щекотало от удовольствия на сердце, когда он её сочинял. И кто знает, может, и все мы после Фонвизина, три-четыре поколения сряду, читали её не без некоторого наслаждения. Все подобные, отделывающие иностранцев фразы <…> заключают для нас, русских, что-то неотразимо приятное».

Тут и добавить нечего: Фёдор Михайлович вплоть до физических ощущений разъяснил состояние шовиниста в момент его рассуждений о преимуществе одной нации перед всеми другими нациями.

Тогда как на самом деле причиной негативного восприятия немцев, которые ещё и «немцами смотрят», были (кроме скверной погоды) нездоровье писателя и усталость:

«Решительно оттого, что я, больной человек, страдающий печенью, двое суток скакал до Берлина, не выспавшись, жёлтый, усталый, изломанный».

Очень похожей окажется ситуация и с Кёльнским собором, который при первой встрече не произвёл впечатления, тогда как должен, обязан был производить. При втором посещении Кёльна Достоевский хотел бы у Кёльнского собора «на коленях просить <...> прощения» за то, что «не постиг в первый раз его красоту, точь-в-точь, как Карамзин, с такой же целью становившийся на колени перед рейнским водопадом».

При первом посещении собора в Кёльне всему виной был только что построенный превосходный Кёльнский мост, на который при входе следовало заплатить пошлину.

Достоевскому показалось, что немец, собирающий пошлину, «куражится».

««Верно, догадался, что я иностранец и именно русский», – подумал я. По крайней мере, его глаза чуть не проговаривали: «Ты видишь, жалкий русский, — ну так ты червь перед нашим мостом и перед всяки немецки человек, потому что у тебя нет такого моста».

«Чёрт возьми, думал я, — мы тоже изобрели самовар… у нас есть журналы…. У нас делают офицерские вещи… у нас….» — одним словом, я рассердился и… немедленно ускакал в Париж…. Теперь рассудите сами: преодолей я себя, пробудь я в Берлине не день, а неделю, в Дрездене столько же, на Кёльн положите хоть три дня, ну хоть два, и я наверно в другой, в третий раз взглянул бы на те же предметы другими глазами и составил бы об них более приличное понятие.

Даже луч солнца, простой какой-нибудь луч солнца тут много значил: сияй он над собором, как и сиял он во второй мой приезд в город Кёльн, и зданье наверно бы мне показалось в настоящем своём свете, а не так, как в то пасмурное и даже несколько дождливое утро, которое способно было вызвать во мне одну только вспышку уязвлённого патриотизма. Хотя из этого, впрочем, вовсе не следует, что патриотизм рождается только при дурной погоде. Итак, вы видите, друзья мои: в два с половиною месяца нельзя верно всего разглядеть».

«Я виноват перед Берлином», — заключил писатель.

Увы, после бегства из Берлина и дальнейшее путешествие не принесло утешения. В Дрездене «вдруг вообразилось, что ничего нет противней типа дрезденских женщин», при въезде во Францию его ждало первое столкновение с «европейским духом»: он путешествовал с четырьмя «полицейскими шпионами», в Париже хозяйка отеля подробно записала все его приметы. Писатель был ошеломлён «колоссальной регламентацией» «самого добродетельного города на всём земном шаре», а на самом деле мещанского, застывшего в самодовольном благополучии.

Однако более всего изумил его Лондон. В «суетящемся и необъятном, как море», Лондоне он увидел мир искажённым от страдания, некий буржуазный как будто бы порядок во всём своём демоническом величии, одним словом, упорядоченный хаос.

Ужасающие картины ночной клоаки рабочих кварталов, «шабаша белых негров», кварталов публичных женщин, торгующих своими детьми, придало его перу энергию.

Вдруг исчезла вялость берлинской скуки внешней благопристойности, за которой писатель учуял, но не узрел воочию швов зла, нищеты, умело, со знанием дела прятавшейся в недрах города, не узрел пристанищ бездомности (а они были, повсюду где-то ютилась беднота), как ни вглядывался холодным аналитическим взором.

Лондон ужаснул Достоевского именно неприкрытостью зла:

«Эта какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, воочию совершающееся».

Писатель приходит к мысли, что человек европейской цивилизации всего лишь средство для достижения цели, суть которой не что иное, как наука, искусство, мощь промышленности и торговли.

«Этот день и ночь суетящийся и необъятный, как море, город, визг и вой машин, эти чугунки, проложенные поверх домов (а вскоре и под домами), эта смелость предприимчивости, этот кажущийся беспорядок, который в сущности и есть буржуазный порядок в высочайшей степени, эта отравленная Темза, этот воздух, пропитанный каменным углём. Эти великолепные скверы и парки, эти страшные углы города, как Вайтчапель, с его полуголым, диким и голодным населением».

В «Зимних заметках…» мы встречаем знакомые образы страдальцев, напоминающие образы «малых сих» из будущего романа «Преступление и наказание», а также из «Бесов», где писатель напоминает читателю евангельское изречение, устами кающегося Ставрогина, изнасиловавшего девочку и опасающегося, что Христос не простит:

«Ведь сказано в книге: «Если соблазните единого от малых сих» — помните? По Евангелию, больше преступления нет и не может быть! Вот в этой книге!» Он указал на Евангелие.

«В Гай-Маркете я заметил матерей, которые приводят на промысел своих малолетних дочерей. Маленькие девочки лет по двенадцати хватают вас за руку и просят, чтоб вы шли с ними. Помню раз, в толпе народа, на улице, я увидал одну девочку, лет шести не более, всю в лохмотьях, грязную, босую, испитую и избитую: просвечивавшее сквозь лохмотья тело её было в синяках. Она шла, как бы не помня себя, не торопясь никуда, Бог знает, зачем шатаясь в толпе; может быть, она была голодна. На неё никто не обращал внимания. Но что более всего меня поразило — она шла с видом такого горя, такого безвыходного отчаяния на лице, что видеть это маленькое создание, уже несущее на себе столько проклятия и отчаяния, было даже как-то неестественно и ужасно больно. Она всё качала своей всклокоченной головой из стороны в сторону, точно рассуждая о чём-то, раздвигала врозь свои маленькие руки, жестикулируя ими, и потом вдруг сплёскивала их вместе и прижимала к своей голенькой груди. Я воротился и дал ей полшиллинга. Она взяла серебряную монетку, потом дико, с боязливым изумлением посмотрела мне в глаза и вдруг бросилась бежать со всех ног назад, точно боясь, что я отниму у ней деньги».

***

Спустя 3 года Достоевский приступил к работе над романом, местом действия которого станет город — как и Лондон, воплощение клоаки, организованного хаоса. И этим городом станет Петербург — столица российской империи. В центре романа «Преступление и наказание» — Сенная площадь с отходящими от неё тёмными улочками и закоулками, населёнными беднотой, подвальными распивочными, трактирами и полицейскими участками. Также в центре и жилища бедноты: и каморка Раскольникова, похожая на гроб, и жалкое жилище трагической Сони, «великой грешницы». Тема сиротского детства — обездоленные, голодные, неулыбающиеся дети — преследовала Достоевского во многих его книгах.

Вот дети Мармеладовых:

«Самая маленькая девочка лет шести спала на полу как-то сидя, скорчившись и уткнув голову в диван. Мальчик годом старше её весь дрожал в углу и плакал. Его, вероятно, только что побили. Старшая девочка лет девяти, высоконькая и тоненькая, как спичка, в одной худенькой и разодранной всюду рубашке, стояла в углу подле маленького брата, обхватив его шею своею длинною, высохшею рукою».

Похоже, не только петербургские трущобы, но и лондонские, вдохновившие Диккенса, оказали влияние на писателя. Неисповедимы истоки вдохновения.

«Городская» тема, как известно, обладает давними литературными традициями. Особенно актуальной для России она стала после отмены крепостного права в 1861 году и проведения ряда буржуазных реформ, когда город становится капиталистическим городом. Возникает достаточно рискованная идея несовместимости культуры и цивилизации, подхваченная Достоевским. Для урбаниста Достоевского город и является воплощением кошмара.

Очевидно, что писатель отправился в Европу с готовой идеей негативной оценки европейской культуры и цивилизации. Вот почему даже Италия не произвела впечатления. Страхов, ездивший с Достоевским во Флоренцию, сообщал, что в Уффици писатель скучал, сравнивал Арно с Фонтанкой и с увлечением читал новый роман Гюго «Отверженные. (1862)

В сентябре Достоевский вернулся в Россию. В «Зимних заметках о летних впечатлениях» он не упоминает ни одного памятника искусства, ни одного живописного пейзажа, — допустим, швейцарского или итальянского. Он непременно желает понять «идею» Европы, разгадать тайну европейского человека, так как высшая идея, по Достоевскому, одна на земле — идея о бессмертии души, тогда как остальные идеи, которыми может быть жив человек, лишь её следствие. «Страна святых чудес», как называл Европу Хомяков, оказалась кладбищем. Достоевский приходит к выводу: Европа помогла нам в национальном развитии, но теперь мы доросли до самостоятельной жизни и европейская цивилизация не только не нужна, но и вредна.

3

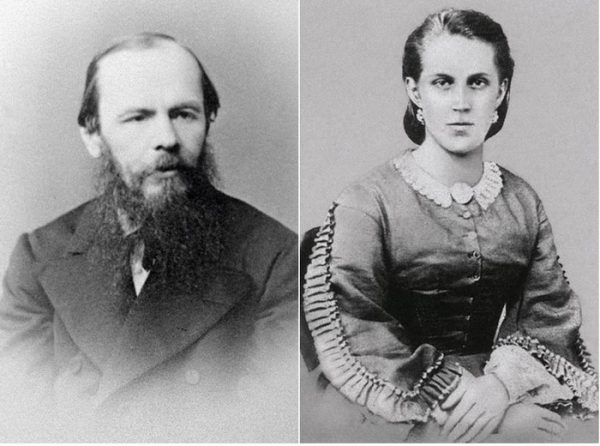

Фёдор Михайлович, находясь в ссылке, в 1857 году в Кузнецке женился на Марье Дмитриевне Исаевой (1825—1855), но брак оказался воистину трагическим. Марье Дмитриевне стало известно о его болезнях, и в особенности возмутило её открытие, что Достоевский страдает эпилепсией. Достоевский в письме брату сокрушался по поводу своей болезни, писал, что не знал, что у него настоящая падучая. В последние годы Достоевские жили врозь. Фактически не существующий брак тянулся до самой смерти Марьи Дмитриевны от туберкулёза в 1864 г.

Случилось так, что в 1866 году в Петербурге Достоевский вынужден был одновременно работать над двумя романами: «Преступление и наказание» и «Игрок» (1866). Из-за катастрофической нехватки времени он пригласил стенографистку с тем, чтобы продиктовать ей роман «Игрок». 20-летняя дочь петербургского чиновника Анна Григорьевна Сниткина (1846—1918) ещё в 16-летнем возрасте плакала над страницами «Записок из мёртвого дома» и «Неточки Незвановой». В семье Анну Григорьевну в семье называли «Неточкой».

Достоевский рассказал Анне Григорьевне о своей жизни, суровом детстве, каторге и болезнях.

«Дружески со мной разговаривая, Федор Михайлович каждый день раскрывал передо мною какую-нибудь печальную картину своей жизни. Глубокая жалость невольно закрадывалась в моё сердце при его рассказах о тяжелых обстоятельствах, из которых он, по-видимому, никогда не выходил, да и выйти не мог».

Однажды Фёдор Михайлович сказал Анне Григорьевне, что находится на распутье, и что предстоят ему три пути: поехать в Константинополь и Иерусалим и там, возможно, навсегда остаться, уехать за границу и погрузиться в игру в рулетку либо жениться.

Достоевский выбрал третий путь (а заодно, как покажет будущее, и второй).

В 1867 году Достоевский женился на Анне Григорьевне, которая была моложе его на 25 лет. Она отличалась религиозностью и аккуратностью, приняла писателя со всеми его странностями, страстями и болезнями и была преданной женой и сотрудницей. Она воспитывала детей, переписывала романы, вела переписку, а после смерти писателя всю себя посвятила культу его памяти. Именно Анне Григорьевне обязан Фёдор Михайлович относительным благополучием последних лет жизни. Ей он посвятил «Братьев Карамазовых».

***

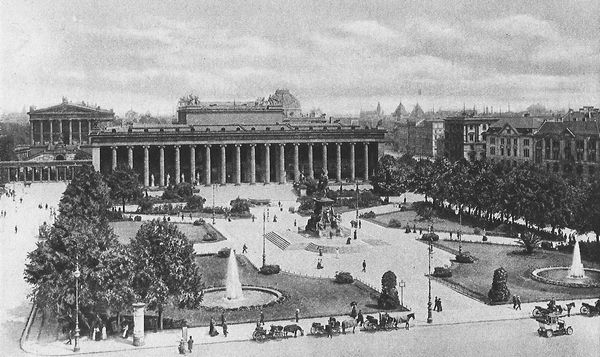

Унтер ден Линден — нарядная прогулочная улица столицы, проложенная в середине XVII в., связывала Городской дворец с парком Тиргартен и была в 4 ряда обсажена теми самыми липами, к которым, по мнению Достоевского, берлинцы относились с большим трепетом, чем даже к конституции. В начале прошлого века горожане эту милую сердцу улицу называли просто «Липами». И великий Гейне так её называл. В «Письмах из Берлина» в 1822 году Гейне восхищается улицей, по которой некогда прогуливались великие люди. Он рассказывает о том, что высший свет начинает свою прогулку по улице в 12 часов дня, со свойственной ему иронией восхищается щёголями «в двенадцати пёстрых жилетах», восторгается прекрасными дамами.

Интересно, что в повести «Невский проспект» у Гоголя в 12 часов в дня на главную улицу Петербурга «делают набеги гувернёры всех наций со своими питомцами в батистовых воротничках», а «высший свет» появляется чуть позже, с 2 до 3 часов дня (а уже в 3 часа, как вы хорошо помните, «на Невском проспекте вдруг настаёт весна: он покрывается весь чиновниками в зелёных вицмундирах»). В час высшего света вы и «встретите усы, которые заворачивают на ночь тонкою веленевою бумагою» и «такие талии, какие даже вам не снились никогда: тоненькие, узенькие, никак не толще бутылочной шейки».

В нынешние времена вечно спешащих людей трудно представить себе праздную неторопливую толпу днём, на главной улице, названной Гоголем «всеобщей коммуникацией» столицы («Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга»).

Вторая половина XIХ в., время Достоевского — время развития промышленности и промышленной архитектуры. Об их «деловитости и американизме» писатель отзывался с неприязнью: «тотчас же видно, что и у нас явились железные дороги, и мы вдруг очутились деловыми людьми». И тем не менее, несмотря на развитие железных дорог и других «всеобщих коммуникаций», обычай прогуливаться в Петербурге на Невском проспекте сохранился. И в Берлине на Унтер-ден-Линден тоже. На виду у Королевского замка — резиденции прусских королей.

После свадьбы молодая семья Достоевских собралась в Европу, намереваясь пробыть там 3 месяца. Однако вернулись в Россию через 4 с лишним года.

В первый же день пребывания в Берлине Достоевские поссорились, и берлинскую главу «Воспоминаний», опубликованных впервые в 1925 году, Анна Григорьевна впоследствии так и назвала: «Первая супружеская ссора». Она рассказывает, что ссора произошла, когда они с Фёдором Михайловичем решили прогуляться по Унтер ден Линден.

В этом месте позволю себе небольшое отступление в область лингвистики.

В ноябре 1877 году в «Дневнике писателя» (подзаголовок «История глагола „стушеваться“» Достоевский сообщил, что слово «стушеваться» придумал он: «Вот тут-то на этом чтении («Двойника» у Белинского в 1845 году, — М. П.), и употреблено было мною в первый раз слово «стушеваться», столь потом распространившееся <…> Слово «стушеваться» значит исчезнуть, уничтожиться, сойти, так сказать, на нет)». Со временем значение слова расширилось, обогатилось: оробеть, смутиться, прийти в замешательство.

Очутившись на главной улице немецкой столицы, писатель стушевался так же, как и в первой заграничной поездке при входе на кёльнский мост, когда ему показалось, что немец над ним, русским человеком, «куражится». Он заметил Анне Григорьевне, что она одета по-зимнему и что на ней «дурные перчатки».

Анна Григорьевна была оскорблена его замечанием о том, что она «дурно одета», повернулась и ушла в своей белой меховой шляпе в сторону гостиницы, находившейся недалеко от Бранденбургских ворот. По всей вероятности, для берлинцев меховая шляпа в апреле под дождём без зонтика (а берлинцы все как один были под зонтами), было чуть ли не нарушением некоего заведённого порядка, и они смотрели на Анну Григорьевну с удивлением.

Из воспоминаний Анны Григорьевны:

«Сегодня (18 апреля) небольшой дождь, но кажется, будет идти целый день. У берлинцев окна отворены; под окном нашей комнаты распустилась липа. Дождь продолжается, но мы решили выйти, чтобы посмотреть город. Вышли на Unter den Linden, видели Дворец, Академию архитектуры, Арсенал, Оперный театр, Университет и церковь Людовика.

Дорогой Федя заметил мне, что я по-зимнему одета (белая пуховая шляпа) и что у меня дурные перчатки. Я очень обиделась и ответила, что если он думает, что я дурно одета, то нам лучше не ходить вместе».

Поскольку Достоевский долго в гостинице не появлялся, Анна Григорьевна вообразила, что из-за ссоры он мог утопиться в Шпрее.

«И вот, когда моё отчаяние дошло до последнего предела, я, выглянув из окна, увидела Федю, который с самым независимым видом, положив обе руки в карманы пальто, шел по улице.<…>. Когда я рассказала ему мои страхи, он очень смеялся и сказал, что «надо иметь очень мало самолюбия, чтобы броситься и утонуть в Шпрее, в этой маленькой, ничтожной речонке»».

А с гардеробом Анны Григорьевны всё было улажено в Дрездене, и самолюбие классика было на некоторое время удовлетворено.

Заграничное пребывание, растянувшееся на несколько лет, станет кошмаром семьи Достоевских. То будет полубезумная лихорадочная жизнь, годы страстной игры в рулетку, ставка на саморазрушение. Писатель проигрывал всё имущество своё и Анны Григорьевны в Гамбурге, в Бадене, в Женеве. Беспорядочная кочевая жизнь, тоска по родине, куда не пускают кредиторы, хроническое безденежье действовали на него самым угнетающим образом. Тем не менее за эти годы написаны роман «Идиот» (1868), повесть «Вечный муж» (1870) и первая редакция «Бесов», создание которой также подготовлено европейским опытом. Ибо Шигалев и Верховенский в «Бесах» — люди, пережившие, по выражению Достоевского, «чудовищность и бешенство» парижской коммуны.

Потрясения азартной игры, ужас надвигающейся нищеты не помешали писателю подвести очередной итог о роковой конфронтации России и Запада. Более того, его русская геополитическая идея становится наступательной и агрессивной. Россия мыслится теперь (вслед за Тютчевым) как христианская империя, а затем и как православная империя. Что же касается Европы, то она — муравейник без церкви и Христа. Церковь в Европе давно уже превратилась в государство, растоптав свои идеалы. И этот так долго создававшийся европейский муравейник — «весь подкопан».

До конца жизни писатель не сможет вырваться из трагических противоречий своего православного империализма. Пребывание в Европе, которое писатель назвал «ссылкой» продолжалась с апреля 1867 году до июля 1871 году 17 июля 1871 году Достоевский с семьёй выехал из Дрездена в Берлин, и там пересел на поезд, отправляющийся в Петербург.

4

Прошло 7 лет после памятной супружеской ссоры посреди праздной Унтер-ден-Линден.

9 июня 1874 году Достоевский, измученный тяжёлым лёгочным заболеванием, снова в Берлине. Отсюда ему следовало отправиться в курортный город Эмс, настолько прославившийся своими целебными источниками, что в нём лечились немецкий император Вильгельм I, а также его племянник — русский император Александр II.

В одном из писем Достоевский рассказывает, что видел русского императора, который, в отличие от немецкого, отвечал на поклоны:

«Вчера вечером, на гулянье, в первый раз встретил императора Вильгельма: высокого роста, важного вида старик. Здесь все встают (и дамы), снимают шляпы и кланяются; он же никому не кланяется, иногда лишь махнет рукой, наш царь, напротив, всем здесь кланялся, и немцы очень это ценили. Мне рассказывали, что и немцы и русские (особенно дамы высшего света) так и норовили, чтоб как-нибудь попасться на дороге царю и перед ним присесть».

Поезд прибыл в 7 утра в воскресенье, и — так уж получилось — Берлин опять встретил писателя скверной погодой.

В письме к Анне Григорьевне, написанном уже в Эмсе, он сообщал:

«Холод в Эйдкунене был ещё сильнее, чем в Петербурге, и так шло до Берлина, где тоже в первый день было так холодно, что хотел было надеть ватное пальто».

И это в июне!

Берлинские врачи, в отличие от петербургских, по воскресным дням не принимали, банкирские дома также были закрыты. Достоевский называет некую банкирскую контору Мендельсона, но не указывает адреса, так же, как не называет гостиницы, в которой остановился — судя по всему, на Унтер-ден-Линден. Не исключено, что это был Английский отель, в котором он неоднократно останавливался. (Из письма Анне Григорьевне 7 июля 1876 г.: «Милый друг мой Анечка, сегодня в половине седьмого утра, я приехал в Берлин и остановился в Britisch-Hotel Uner den Linden»)..

В Берлине Достоевскому необходимо было на некоторое время задержаться, чтобы посетить медицинскую знаменитость профессора Фрерихса, специалиста по внутренним заболеванием. Дело в том, что петербургские врачи советовали ехать для лечения не в Эмс, ущелье, сырое место, вредное для лёгких, а в Соден и поэтому писатель решил попросить совета у берлинского специалиста.

Достоевский адреса не называет, однако мне удалось его установить: Отто-Бисмарк Аллее 4а. На этом месте сейчас находится здание Швейцарского посольства.

Достоевский с весьма интересными подробностями рассказал Анне Григорьевне о посещении врача:

«Этот светило науки немецкой живёт во дворце (буквально). Дожидаясь вызова, я спросил у одного ожидавшего больного, сколько платят Фрэрихсу, и он ответил мне, что это неопределенно, но что он сам даст 5 талеров. Я решил дать три. Больных он держит минут по три, много пять минут. Меня держал буквально 2 минуты и лишь дотронулся только стетоскопом до моей груди. Затем изрёк одно только слово: Эмс, сел молча и написал 2 строки на клочке бумажки: «Вот вам адрес доктора в Эмсе, скажите, что от Фрерихса». Я положил три талера и ушёл: было зачем идти».

Интересно, известно ли в Германии о «знаменательной встрече» русского писателя с немецкой знаменитостью (в честь которого учреждена даже некая медицинская премия), уделившего нашему писателю всего 2 минуты, вместо трёх и пяти». (Я точно придерживалась текста издания, где цифры написаны то буквами, то цифрами. Полагаю, что так у Достоевского). Подозреваю, что Фрерихс, наверное, догадался, что этот русский («жалкий русский, — ну так ты червь перед нашим мостом») больше трёх талеров не даст (кстати, по тем временам сумма немалая). Интересно, что Достоевский чувствовал, что не подходит ему Эмс, но всё же — продолжал ездить.

Писатель решил проявить благоразумие и познакомиться с достопримечательностями города, преодолев к нему ставшую, увы, уже устойчивой неприязнь. «Но, Боже, что за скучный, ужасный город Берлин, — сообщает он жене. — Скучно и тоскливо до невероятности».

Меж тем города, как люди: обладают своим «лицом», «духом» и прочей индивидуальностью. И настроение городов может меняться в зависимости даже от света, солнца, и, опять же, они подвержены воздействию времени, в облике появляются следы утомления, усталости и т. д. Но коль скоро Берлин всегда встречал писателя непременно дождём, то не следовало терять попусту время, сидя в гостинице. Он решил осмотреть город как некое хранилище раритетов, чтобы составить себе «об них приличное понятие». С тем и отправился в Берлинский Королевский музей.

Музей располагался на Острове музеев в двух зданиях — в Старом и Новом музее. Здание Старого музея было построено в 1830 году по проекту одного из выдающихся немецких архитекторов Карла Фридриха Шинкеля, который за короткое время (всего за 10 лет) украсил Берлин великолепными зданиями и многочисленными церквями. Новый музей находился в тылу Старого музея и был построен позднее, в 1855 году архитектором А. Штюлером, популярным тогда немецким живописцем. Вестибюль Нового музея был украшен фресками В. Каульбаха: «Битва гуннов» «Разрушение Иерусалима» и др. Здание Нового музея, разрушенное во время Второй мировой войны, восстановлено. Здание Старого музея с 18 ионическими колонами на площади Люстгартен также восстановлено (музей вновь открыт в 1966 г.); оно и по сей день является неотъемлемой частью архитектурного ансамбля Унтер-ден-Линден.

Из письма Достоевского Анне Григорьевне трудно сделать вывод, какое впечатление произвёл на него Королевский музей в целом со всеми его сокровищами.

Ясно только, что Каульбах ему решительно не понравился:

«Ходил в Королевский музеум смотреть Каульбаха, в котором нашёл одну холодную аллегорию и больше ничего. Но другие картины, древние, разных школ, там недурны, и мы с тобой в первый приезд наш напрасно с тобой там не побывали».

Несмотря на скупость отзыва писателя о картинах музея («недурны»), это посещение не было последним. В 1876 г., находясь — опять же проездом — в Берлине, он снова посетил музей, отправившись на извозчике в проливной дождь, затем, пробыв там 3 часа, опять же под дождём пошёл на извозчике в проливной дождь на почту и, отдав письмо, пошёл в берлинский Аквариум, настоящее европейское новшество. Основанный зоологом А. Бремом в 1869 г., он тогда располагался на углу Унтер-ден-Линден и нынешней Шадоуштрассе. В 1910 году для Аквариума было построено здание возле Зоологического сада, где он находится и сейчас. Анне Григорьевне Федор Михайлович сообщил, что пробыл там 2 часа, рассматривая крокодилов, змей, черепах, морских живых диковин, рыб и настоящего, живого Оранг-Утана.

По необъяснимому стечению обстоятельств Достоевский приезжал в Берлин только в холодную, дождливую погоду и сокрушался по поводу дождливого утра, которое «способно было вызвать одну только вспышку уязвлённого патриотизма».

И вот — результат: писатель не сообщил ничего о берлинской архитектуре в письмах 1874—1876 гг., да и картины в Королевском музее оказались всего лишь недурны.

Тогда как в других музеях Запада, вероятно, в хорошую погоду, Достоевского поразили мастера итальянского Ренессанса, а Ганс Гольбейн и Клод Лоррен вдохновили на великие страницы «Идиота».

5

И все же: Берлин присутствует в лучших романах Достоевского, в том числе и в романе «Бесы». Именно в столице Пруссии жил один из главных персонажей «Бесов» Степан Трофимович Верховенский. В Берлине он, овдовев, вдруг «безо всякой надобности» очень скоро женился «на одной неразговорчивой берлинской немочке», которая тоже вскоре умерла.

Степан Трофимович познакомился с Варварой Петровной Ставрогиной в Берлине, и приглашён был ею в провинциальный российский городок домашним учителем её сына, будущего «демонического» героя романа. Степан Трофимович поначалу было отказался от приглашения, поскольку его тогда «соблазняла гремевшая в то время слава одного незабвенного профессора, и он, в свою очередь, полетел на кафедру, к которой готовился, чтобы испробовать свои орлиные крылья», но, в конечном счёте, дал согласие, уехал из Берлина в губернский русский город, родину террористической организации, лидером которой окажется сын Степана Трофимовича Пётр, вернувшийся из-за рубежа заграничный эмиссар, «имеющий полномочия». Насколько неутешительными оказались результаты воспитания Верховенским-старшим юного Ставрогина, нам хорошо известно. Степан Трофимович воспитал воистину беса. Таковы, по Достоевскому, немецкие «плоды просвещения». Трудно не заметить незримую связь между страшными событиями в российской глуши и — источником смуты — «берлинской заграницей».

Степан Трофимович и впоследствии приезжал в Берлин, уже на средства Варвары Петровны, и она получала от него красочные многословные письма о какой-то особенно изысканно-культурной жизни: «По вечерам с молодёжью беседуем до рассвета, и у нас чуть не афинские вечера, но единственно по тонкости и изяществу; всё благородное: много музыки, испанские мотивы, мечты всечеловеческого обновления, идея вечной красоты, Сикстинская Мадонна, свет с прорезами тьмы». Велеречивость старшего Верховенского напоминает красноречие тургеневского Рудина, для которого Берлин 30-х, 40-х гг. также стал духовной родиной. И духовной родиной самого Тургенева, которого Достоевский весьма нелестно сшаржировал в романе «Бесы» в образе «нувеллиста» Кармазинова.

Для самого Фёдора Михайловича Берлин всегда оставался только транзитным городом, в сообщениях писателя о городе, о Германии, о немцах, о Берлине мы обнаруживаем знакомую славянофильскую идею, веру в исключительность русского народа-богоносца, который является «почвой» для создания «всенародной и вселенской церкви», а также противопоставление патриархально-общинной христианской России эгоистической антихристианской Европе.

Между тем в Берлине оказалось нечто, вызвавшее даже и восхищение писателя. И этим «нечто» явилось огромное количество роскошных магазинов.

В отличие от «подлейших» магазинов Эмса, где и шляпы купить невозможно:

«Хотел было купить шляпу, нашёл только один магазинишко, где товар вроде как у нас на толкучем. И всё это выставлено с гордостью, цены непомерные, а купцы рыло воротят».

Достоевскому доставляло истинное удовольствие путешествовать по роскошным берлинским магазинам с его нарядными, пёстрыми витринами. В Берлине при плохой погоде можно без промедления купить себе шляпу и зонтик.

Летом 1875 году Анна Григорьевна попросила Фёдора Михайловича купить ей фая — так диковинно назывался вид некоего шёлка. Однако в Эмсе писатель узнал, что фай в Париже уже не считается модной «матерьей» и он, оказывается, ломок, даёт складку, и в складке вытирается, а что модная «матерья» называется драп, похожий на фай, но более на «пудесуа глясе». Поразительные сведения о тканях с диковинными названиями «фай» и «пудесуа глясе»! Чуть ли не на уровне музейного специалиста — да ещё с каким удовольствием! — рассуждает автор «Бесов» и «Братьев Карамазовых» о качестве тканей, окраске, оттенков краски: очень чёрная, недостаточно чёрная, даёт складку (вероятно, мнётся). В одном из писем писатель рассказывает Анне Григорьевне, как долго он искал ей достойную шаль и в конце концов нашёл её: «Думаю, что хороша очень и даже лучше твоей, потому что цвет чернее, самый чёрный, какой только может быть, а твоя ударяет в рыжеватый оттенок. Они уверяют, что качество цвета очень ценится». Для среднего потребителя современной индустрии, эти диковинные «пудесуа глясе» могут вызвать любопытное удивление. Признаюсь, я некогда с удовольствием выписывала эти мельчайшие подробности (и некоторые даже запомнила) из писем Достоевского, полагая, что эстетическое чувство сопутствовало ему и здесь. Анна Григорьевна вспоминала, что проезжая через Берлин, Фёдор Михайлович, обошёл много магазинов и привёз ей чудесного шёлкового драпу. Она с гордостью заявила, что Достоевский понимал толк в вещах, и покупки его были безукоризненны.

Какая неожиданная «магазинная» нота в моём берлинском тексте о Достоевском! Вот-вот снова наплывает очередное сообщение писателя о магазинах в письме Анне Григорьевне летом 1874 г.: «Магазинов в Берлине бездна, товаров бездна». Он ещё добавляет, что товар продаётся с настоящей парижской пломбой. Таким образом, из берлинских писем Достоевского мы узнаём, чем ещё славен был Берлин века девятнадцатого: магазинами, товары которых не уступали парижским.

***

Летние утомительные поездки в Эмс через Берлин («больной человек, страдающий печенью, двое суток скакал по чугунке сквозь дождь и туман до Берлина») не излечили Достоевского от тяжёлого заболевания эмфиземы лёгких. В 1879 г., находясь в Эмсе, писатель уже предчувствовал, что умрет, через год-два и тогда, сокрушался он, «что станется с тремя золотыми головками после меня»?

«Золотые головки» — дети Достоевского. У Достоевских было 4 детей. Дочь Сонечка родилась в 1868 году в Женеве и умерла через 3 месяца. В 1869 году в Дрездене появилась Люба, в 1871 году в Петербурге родился Фёдор, в 1875 году в Старой Руссе родился Алёша, который через 3 года умер от эпилептического припадка.

Судьба оставшихся в живых двух детей такова. Любовь Фёдоровна стала писательницей, автором рассказов и повестей, написала книгу об отце «Достоевский в изображении его дочери»2. Умерла в 1926 году в Северной Италии. Фёдор Фёдорович окончил юридический и естественный факультеты Дерптского университета, был специалистом по коневодству. В последние годы жизни, выполняя волю матери, продолжал собирать и хранить архив Достоевского. Умер в Москве в 1921 году. Внук писателя Андрей Фёдорович внёс большой вклад в дело создания Музея Достоевского в Петербурге. Он передал музею ценную коллекцию, посвящённую памяти деда, ставшую основой экспозиции Музея.

***

Прославленные курортные источники не помогли. Наоборот: болезнь прогрессировала. Писатель умер в возрасте 60 лет 28 января 1881 году от горлового кровотечения. Днём 28 января Достоевский попрощался с детьми, в 8 часов 38 минут вечера скончался. 31 января 1881 году при огромном стечении народа состоялось погребение писателя в Александро-Невской лавре в Петербурге.

Незадолго до смерти Достоевский подготовил к печати январский номер «Дневника писателя» за 1881 год. В заключительной статье он заявил о необходимости позволить русскому народу сказать своё слово, привлечь к сотрудничеству с царём.

Кроме того, он устремился к евразийской теории:

«В Европе мы были приживальщики и рабы, а в Азии мы явимся господами. В Европе мы были татарами, а в Азии мы европейцы. Миссия, миссия наша цивилизаторская в Азии подкупит наш дух и увлечёт нас туда, только бы началось движение. Постройте только две железные дороги, начните с того, — одну в Сибирь, а другую в Среднюю Азию, и увидите тотчас последствия».

Таким образом, обратившись к Азии, Достоевский неожиданно завершил свою проблему Востока и Запада. Он вернулся к границе Азии и Европы, к самому первому и печальному путешествию, тем самым замкнув, завершив круг своих мучительных исканий в пространстве и времени.

Примечание:

1Белинский В. Г..Письмо к Гоголю. «Полярная звезде», № 1, 1855.

2Книга написана на французском языке, в 1920 году в Мюнхене издана на немецком. В РСФСР опубликована в 1922 году (перевод с немецкого, сильно урезанный по цензурным соображениям).